今年度も長谷漁業組合さんにご協力いただき、アクティブスクールを行いました。アユとアマゴのつかみ取りやアマゴを捌いたり、アユを串刺しにしたりするなど貴重な体験ができました。

アユはすばしっこいので、捕まえるのが難しかったです。

今年は、アマゴをホイル焼きにしました。

新鮮なアユとアマゴを美味しくいただきました。

今年度も長谷漁業組合さんにご協力いただき、アクティブスクールを行いました。アユとアマゴのつかみ取りやアマゴを捌いたり、アユを串刺しにしたりするなど貴重な体験ができました。

アユはすばしっこいので、捕まえるのが難しかったです。

今年は、アマゴをホイル焼きにしました。

新鮮なアユとアマゴを美味しくいただきました。

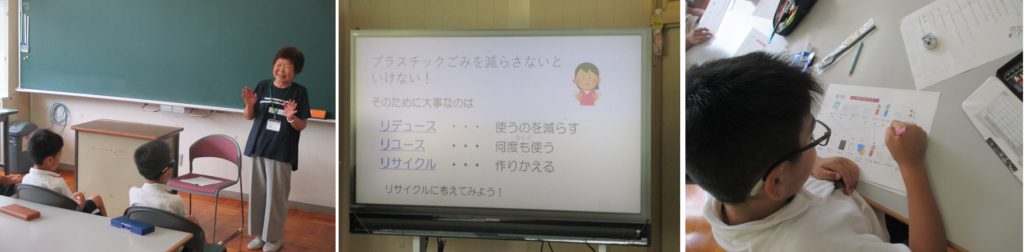

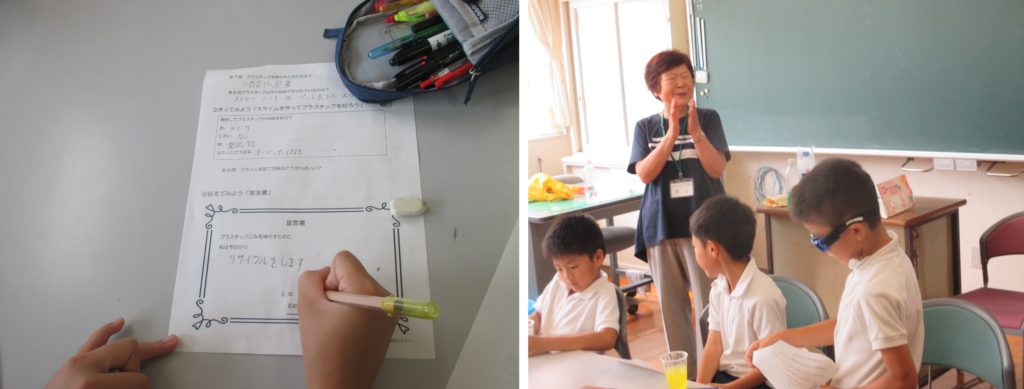

環境学習の一環で、スマイルアースの井上先生をお招きし、スライム作りからプラスチックのゴミ問題を考える学習を行いました。

まず、先生が持ってこられた品物の中から、プラスチックでできたものを探しました。「プラ」のマークを見つけて選ぶ児童もいました。次に、プラスチックごみが環境に与える悪影響や3Rについて教えていただきました。

そして、プラスチックを身近に感じられるよう、スライムを作りました。児童は作った後、においや色、形、叩いた時の様子などを調べました。また、スライムからプラスチックの特徴を学び、児童がどうすればプラスチックごみを減らせるのかを考えました。

最後に、プラスチックごみを減らす方法を考え発表し合いました。プラスチックゴミの環境問題についての向き合い方を考えるきっかけになりました。

今年度は、環境をテーマにいろいろな学習に取り組んでいます。環境学習の一環として校外学習でエコパークあぼしの見学と新舞子浜で潮干狩り体験に行きました。

エコパークあぼしではごみの分別や資源のリサイクルについての学習をしました。

潮干狩りは、ほとんどの児童が初体験でした。当日はとても暑く、シーズンが終わりかけということもあり、なかなか貝が見つからなかったです。しかし、児童たちにとって貴重な体験ができました。

6年生を対象に租税教室が行われました。姫路税務署の方に、税金の種類や公教育にどれくらいの税金が使われているかなどを教えていただきました。その中で、子どもたちが使っている教科書も税金から支払われていることを教えていただきました。

また、1億円のお金の重さや量を確認しました。子どもたちは、その重さと量に驚いていました。税金の大切さを学ぶ貴重な機会となりました。

今年度も長谷漁協組合さんにご協力いただき、幼稚園児と小学生みんなで鮎の放流を行いました。

1年生は初めての体験でした。そっと優しく放流していました。

6月12日(木)の朝は、全校生で校外学習のオリエンテーションをしました。

行先は、エコパークあぼし(環境学習)と新舞子(潮干狩り体験)です。

来週の校外学習に向けて、持ち物やルールについての話を聞きました。

6月7日(土)にわくわく運動会を開催しました。昨年度より児童数が減ってしまいましたが、たくさんの地域の方々のご参加により、例年以上に盛り上がりました。

(右端)今年度からカーミン体操からラジオ体操に変わりました。地域・来賓のみなさんと一緒に体操しました。

(右)小学生+職員VS中学生の綱引きです。中学生が強く、職員が追加投入されなんとか引き分けに…。白熱した戦いでした。

表現演技では、まず児童一人ひとりが一輪車で登場しました。

その後、♪「あいうえおんがく」に合わせて幼稚園と一緒にダンスをしました。

玉入れは、幼稚園児、小学生、地域・来賓の皆様が参加しました。予行よりたくさん入れることができました。

地域演技のS字ドンジャンケンでは、今年度も恐竜が参加し、子ども達も喜んでおりました。最後は恒例のテントラ音頭で締めくくり、無事に運動会を終えることができました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

運動会の予行演習を行いました。

今週の土曜日(6月7日)が運動会当日です。児童の活躍を是非見に来てください。

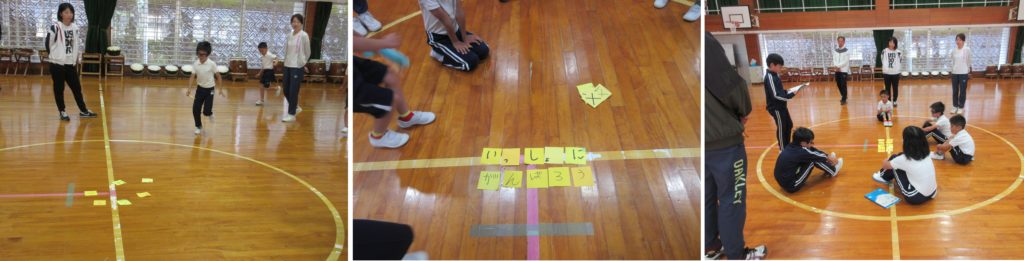

今回の児童集会は、1年生を歓迎するための宝探しゲームをしました。画用紙に一文字ずつ書いたメッセージカードを先生たちが体育館に隠しました。

先生たちは上手にカードを隠したので、児童たちはなかなか見つけられません。全てのカードを発見することができなかったので、最終的に全校生で協力をして探しました。

発見したメッセージカードを並べ替えると「いっしょに がんばろう」という言葉になりました。運動会当日にむけてダンスや徒競走、綱引きなど協力しながら頑張りましょう。

火災発生を想定した避難訓練と引き渡し訓練を行いました。

実際に火災報知器を作動させて訓練を行いました。火災報知器の大きな音が鳴ると児童は驚いていましたが、ハンカチで口を覆いながら落ち着いて運動場に避難することができました。