全校体育の1回目は、毎年恒例の「一輪車足合わせ」です。身長も体重も大きくなったので、自分の体に合った一輪車に交換します。

「大きいタイヤになって乗りやすいわ。」とすいすい。今年から長谷小に来られた先生も、「バランスとるのが難しい。」と子ども達に教わりながら一輪車にチャレンジしています。

6年生は、憧れの「フラミンゴ」に乗ってみました。お~いいぞ!最後は、2チームに分かれてリレーをしました。運動会に向けて、今から頑張ります!

全校体育の1回目は、毎年恒例の「一輪車足合わせ」です。身長も体重も大きくなったので、自分の体に合った一輪車に交換します。

「大きいタイヤになって乗りやすいわ。」とすいすい。今年から長谷小に来られた先生も、「バランスとるのが難しい。」と子ども達に教わりながら一輪車にチャレンジしています。

6年生は、憧れの「フラミンゴ」に乗ってみました。お~いいぞ!最後は、2チームに分かれてリレーをしました。運動会に向けて、今から頑張ります!

新しいALTのシャーロット先生が着任され、外国語の授業が始まりました。

5年生は、基本的なあいさつや学校で習う教科の呼び方、好きな科目など、先生に合わせて言いました。単語の聞き取りは、教科書を指差しながら確認していました。

6年生は、大文字と小文字で「C」を書きました。「C」の文字で始まる単語も習いました。動画に合わせて体を動かしながら真似をしています。楽しく学習しています。

今年度より、ランチルームで給食を食べることになりました。コロナ禍で数年中止していましたが、ようやく再開できました。6年生以外は、全校生で食べたことがないので、児童たちはうれしそうです。

全校児童数が10人なので、学年関係なく給食の準備をしなければなりません。上手に配膳できるかな。

職員も交えて食べました。

給食後は、当番さんがテーブルやいす、机の下などを拭きます。片付けまでが給食ですね(笑)。みんなのためにありがとうございます!

新年度が始まり、児童たちの身体測定を行いました。「あまり変わってないかも…。2cm伸びてた!!」春休みだけでも児童たちの少しずつ成長していると改めて実感しました。

本日から、給食も開始します。よく噛んでしっかり食べて、すくすくと元気に成長することを楽しみにしています。

令和6年度が始まりました。春は別れと、出会いの季節です。新学期のスタートは、お世話になった2名の先生とお別れし、新しい2名の先生をお迎えしました。

いっぱい勉強を教えてもらったり、いっぱい運動場で遊んでくださったりした先生とのお別れは寂しいですが、最後は、「さよなら」の歌と拍手でお別れをしました。

新しく来られた教頭先生と姫路から来られたぴかぴかの先生のどちらも、「体を動かすことが大好きです。」と自己紹介されました。今年も休み時間に、運動場でたくさん汗をかいて、遊んでくれそうですね。

校長先生は、「がんばる木こり」の話をされました。そして目標を持ち、その実現に向けて「自分から(自主的に)やるゾウ」の1年になるように話されました。本年度の児童数は、10名になりました。離任式や着任式、始業式が続けてあり、話を聞く時間が長くなりましたが、みんなしっかりと先生の方を見て真剣に話を聞くことができました。

本日、令和5年度の修了式をおこないました。昨日は卒業式で、6年生がいない体育館の雰囲気には、今までと違う寂しさがありました。

それぞれの学年代表者が、ステージに上がり、校長先生から「修了証」を受け取りました。校長先生の式辞は、「ハチドリのひとしずく」のお話でした。小さな1羽のハチドリが自分のできることを精一杯やり、仲間を増やし、大きなことを成し遂げる話です。

進んでやる。自分からやる。支え合い。助け合い。認め合い。4月から1つ学年が大きくなるみんなに期待が膨らみます。4月に元気に会いましょう。

感染症による人数制限も緩和され、各地区区長様 民生委員児童委員様 他、たくさんの地域の方々に見守られながら令和5年度 卒業証書授与式が執り行われました。

卒業証書を授与された後、卒業証書を保護者の方に手渡しました。

校長先生の式辞に続き、山名町長様、PTA会長様から温かいお祝いの言葉をいただきました。

「別れの言葉」では6年生それぞれ一人ずつ思い出が紹介されました。在校生は、あふれそうになる涙をこらえながら「ありがとう」の気持ちを込めたメッツセージと歌を贈りました。

3月にしては珍しく降った雪もやみ、明るい日差しの下、たくさんの人々に見守られながら6年生は長谷小学校を巣立っていきました。

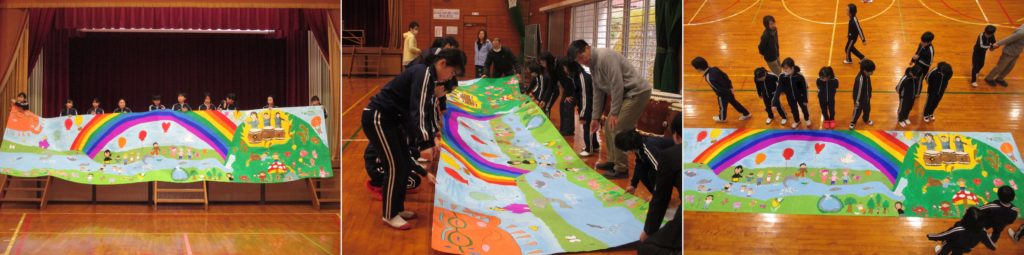

5,6年生は2月7日の参観日の後、総合の「平和学習」の集大成として「キッズゲルニカ」の制作に取り組みました。廊下に、これから描く縦1.5m 横7mの紙を広げ、その大きさを実感し「自分たちの描く平和」の絵にチャレンジしました。

ピカソのゲルニカは、1937年スペインの内戦中に「ゲルニカ」という町が空爆を受けた時の様子が描かれた絵です。子どもたちは授業で「ゲルニカ」は戦争による空爆で悲しみや苦しみにもがく人物や動物を表現している絵であることを学習しました。

犬見川から砥峰高原までを背景に、描きました。「くつ下に絵の具、ついてもたわ。」と笑いながら、1カ月かけてこつこつと取り組みました。

そして、子どもたちの目指す「平和とは、みんなが笑顔で安心してすごせること」そんなゲルニカが完成しました。

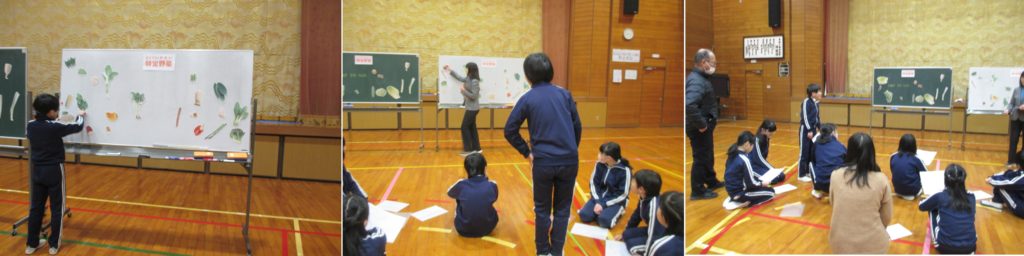

野菜には「指定野菜」と「特定野菜」があります。校長先生からくばられた「野菜カード」を指定野菜と特定野菜にわけて貼っていきました。

指定野菜は給食でもおなじみの野菜で、学校の畑や家でも作っている冷蔵庫の野菜室や台所の常連野菜です。

総務省や農林水産省の調査で、12年前に比べて家庭で買われる量も増え、生産量も大幅に増えたことから2026年度から、特定野菜から指定野菜になった野菜があります。なんの野菜でしょう?

レンコン?ごぼう?かぼちゃ?ブロッコリー?サラダやいろんな料理にきれいな色でよくつかわれているのを見るから。正解は「ブロッコリー」でした。ほんまや!なるほど!とブロッコリーの「指定野菜昇格」にみんな納得しました。

児童会主催の6年生を送る会をしました。今年度の卒業生は5名です。

いつも長谷小学校を引っ張ってきてくれた6年生に楽しい思い出を残してもらうために在校生がいろいろと出し物を考えました。

1・2・4年生は6年生のランドセルや体の一部を撮って、誰の写真か当てるクイズをしました。6年間一緒に過ごした友だちなのでわかりますよね(^^♪

作った花束をプレゼントしました。

5年生は、事前に在校生に6年生についてアンケートをとり、その結果を発表しました。「○○さんは優しい。楽しい。」「中学校でも頑張ってほしいけど、卒業してしまうとさみしい」などの意見も多かったみたいです。ダンスでも盛り上げました。プレゼントにアルバムも渡しました。

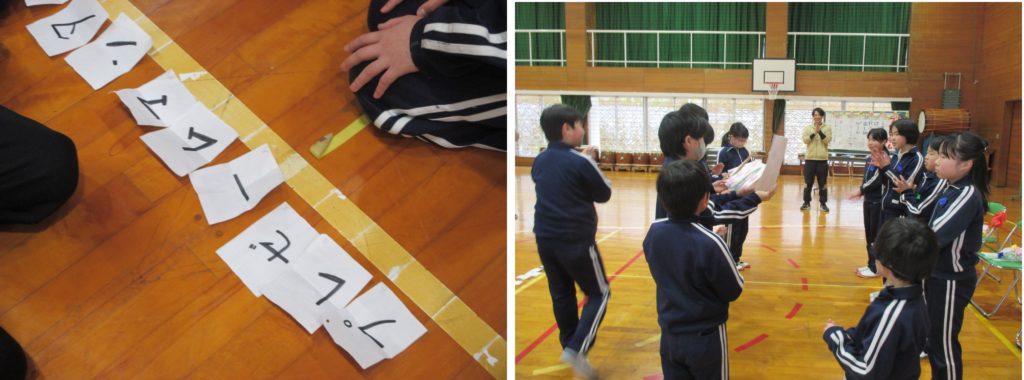

ゲームでは、在校生と先生が校舎、運動場を使ってかくれんぼ大会をしました。探す鬼はもちろん6年生(と担任の先生2人)です。見つけた人からカードをもらって、並べ替えてキーワードを当てます。

「プレゼームマンタ…」さすがに違いますね。その後、無事にプレゼントをゲットできました。皆からのメッセージを渡しました。

6年生からもクイズの出し物がありました。笑いありの楽しいゲームでした。