授業参観がありました。今年度最後の授業参観となります。

高学年は2学期から本格的に学習している平和学習について、低学年は跳び箱の授業を保護者の方に観ていただきました。

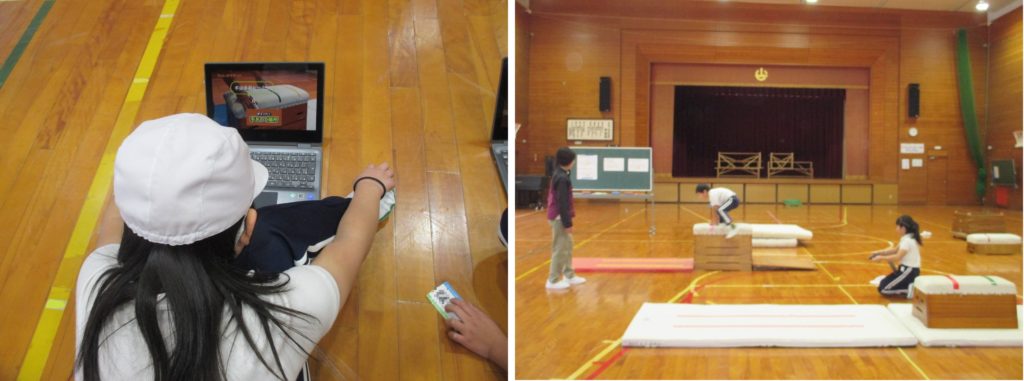

【高学年】平和をテーマにタブレットでイラストを描き、どのような想いで描いたのか発表しました。「世界中の皆が笑顔になれる世界」「戦争がなくて毎日楽しく過ごせるようになりたい」「いろいろな国の人となかよくなる」など平和に対する各々のイメージを上手に絵に表現していました。

【低学年】2年生と4年生は跳び箱の授業を参観してもらいました。タブレットで跳び方のコツや動画を撮って、自分がどのように跳んでいるかチェックしながら授業をしました。2年生は開脚とび、4年生が台上前転を練習しました。