長谷小学校に2学期から週2日ずつ、子どもたちの勉強のサポートや、環境の整備などで助けてくださる先生方が、お2人着任されました。

早速、運動会の練習からお世話になります。「よろしくお願いします。」

長谷小学校に2学期から週2日ずつ、子どもたちの勉強のサポートや、環境の整備などで助けてくださる先生方が、お2人着任されました。

早速、運動会の練習からお世話になります。「よろしくお願いします。」

本日より、夏季作品展を開催しています。

子どもたちは、ひとあし早くお互いの作品を観て回りました。「これどうやって作ってるの?」「詳しく調べてまとめているね。」と感想を話していました。

作品展は6日の17:30まで開催します。是非、夏休みの力作を観に来てください。

ついに夏休みが終わり、2学期が始まりました。児童たちは全員元気に17名全員が登校してきました。夏休みの様子を先生に話してくれる子もいました。

朝の時間を使って運動場の草引きをしました。2学期最初の行事の運動会に向けての準備を頑張りました。

始業式の様子です。校長先生のお話を聞き、校歌斉唱もしました。コロナ禍ですが、十分距離をとり、マスク越しに元気な声を響かせました。

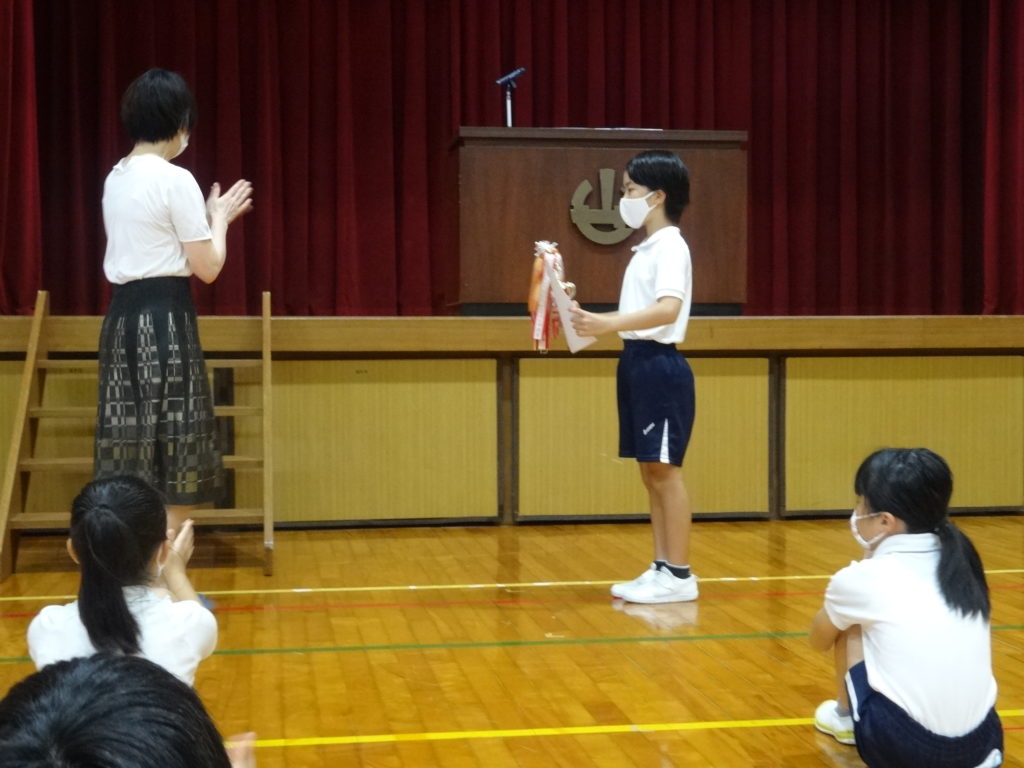

始業式の後、夏季休業中に開催された神崎郡水泳記録大会に参加した児童の表彰を行いました。

(小4以下女子50m背泳ぎ第1位、小4以下女子50m自由形第2位)おめでとうございます!

下校前には、養護教諭からヘルスタイムを使って、コロナ感染予防について改めて話を聞きました。第7波と言われている状況での2学期開始となり、引き続き感染予防に取り組んでいきます。

令和4年度 1学期が終わりました。今年度のめざす学校像は「あい(学びあい、高めあい。支えあい)」のあふれる長谷小学校です。

1学期「あい」のあふれる学校生活ができましたか?7月の始めに大手通信会社のトラブルで、スマホ等通信機器が86時間繋がらない状況が続き、38万人の人が不安に陥りました。どんどん便利なことが進み、スマホ1つで何でもできる世の中になりました。

しかし、これからを生き抜いていくみなさんは、たくさん夏休み中にお手伝いをして「生きる知恵」や「経験」を蓄えて、生きる力をつけておきましょう。そして勉強することで、「生きる知恵の土台」を作ることができます。

今年度のアクティブスクールは新しい試みで、学校の裏山登山を計画していました。しかし引き続く雨のため中止となり、急遽親子deミニ運動会をすることになりました。登山の引率に参加予定だった保護者の方にも入っていただきました。なかよし班にわかれて、班対抗で大縄跳び、綱引き、ドッチビーの三種目をしました。

校長先生からの挨拶のあと、各班意気込みを入れました。大人も含めてしっかり準備体操です。

大縄は3種類の縄でどれが当たるか運任せ。一致団結してジャンプ!(左)綱引きもドッチビーも全力で取り組んでいました。

アクティブスクール後半は漁業組合さんにご協力いただき、恒例の鮎とアマゴのつかみどりです。天候も良くなり水が気持ちいいです。

モンテローザに移り、鮎とアマゴを捕まえます。慎重に~!すばしっこい!上手く捕まえられたかな。

「すみっこにおった~」「捕まえた~」

5・6年生がみんなが捕まえたアマゴを捌きました。アマゴの皮が固く、なかなか包丁が入らず悪戦苦闘しました。捌いた後、くしに刺すのも意外と難しそうです。

くし刺しは1~4年生も体験しました。刺した魚は炭火で焼きました。

持参したおにぎりと一緒に鮎とアマゴをいただきました。児童たちは命を頂くことの大切さも学びながら体験を終えることができました。漁業組合の皆様、保護者の皆様、ご協力あありがとうございました。

6/26(日)無事、第1回目のラジオ放送が流れました。

今回はFMわぃわぃから、キム・チアキさんも来校され「アニョハセヨ~!你好!」のあいさつから始まりました。そしてFMわぃわぃさんでは、いろんな言葉(多言語)で、いろんな所(世界中)に発信されていて、自分の知っている言葉で聞く、人と人が言葉で繋がっていくラジオ局であることを教えてくださいました。

最初に、放送された「宝物のコーナー」をみんなで聞き合いました。それから地球儀を回してイギリスのロンドン在住のハリーさん(時差8時間真夜中の3時、辺りは真っ暗)とアメリカLA在住のザワさん(時差16時間前日の19時頃、青空)神河町粟賀の坂井先生(時差なし、曇り)とリモートで交流しました。「イギリスやアメリカと直接繋がっているよ」子ども達は「え~!」と大きな声をあげてビックリ。

ロサンゼルスのザワさんは、みんなの放送を聞きながら、ご自身が長谷小学校で先生をされていた頃の懐かしい思い出がたくさんよみがえってきたと言われました。ロンドンのハリーさんは、お仕事で長谷小や神河町内の他の学校に来られていたことから日本を離れて10年近く過ぎた今、改めて日本のよさ、神河町の田園風景や自然の素晴らしさを感じたと話されました。そして、3月までプログラミングを指導してくださっていた坂井先生は、みんながとても努力していること、この努力は、なりたい自分を見つけるためであったり、なりたい自分になるための道のりであることを言われました。

四季おりおりの豊かな自然と、温かい地域の人々、素晴らしい仲間たちに囲まれて、長谷小っ子はこれからもっともっと自分の可能性の翼を広げて大きくなってほしいと、力強いエールを送っていただきました。

夏休み前に、いつもお世話になっている民生児童委員の方々に来ていただきました。

後半は夏休みの過ごし方についてヘルスタイムがありました。

まず最初は、朝ごはんの大切さについての話です。3つの色の食品を意識しながら夏休みもしっかり食べましょう。

続いて歯みがきについての話です。今年度は、高学年が歯みがき大会にも参加しています。歯を磨くコツも児童はしっかり学んでいます。

「熱中症予防」について、子ども達と確認しながら話をしました。コロナの感染者が増えてきている今、手洗い、感染対策もして、元気に過ごしましょう。

火災を想定とした避難訓練がありました。今回は1階にある教室から運動場へ避難する訓練でした。普段は使用しない避難経路でしたが、児童たちは慌てず避難することができました。

火災発生ということもあり、ハンカチなどで口元を押さえて避難しています。

事後研修の様子です。校長先生からどのような時期が火事が発生しやすいかなどを過去の事例を教えてもらいながら話を聞きました。火を使う冬だけでなく、乾燥する3月もよく火事が発生するそうです。防災担当からは命の大切さについての話を聞きました。学校にいる時だけでなく、状況に応じて避難できるようになることも大切です。

5月の末に苗をさしたさつまいも畑。成長の記録を追ってみます。

6月の始めに、子ども達は自分たちの畑に看板をつくりました。

高学年が看板を設置しました。「この辺でいいかな?」「ちょっと穴掘るわ」

苗をさしてから1週間ごろです。根がついてくれるか心配しながら朝、登校後すぐ自分の班の畑に「ペットボトルじょうろ」で水やりです。ランドセルを背負ったまま水やりしている人もいます。大きくなあれ~。大きくなあれ~。

苗をさしてから1カ月経ちました。看板が半分隠れるくらい大きくなりました。バスを待っている間に、草引きのボランティアをしてくれました。

苗をさして1カ月半経ちました。もうすっかり看板が隠れて見えません。朝の涼しい時間帯に協力して草引きをしました。夏休み中、ぐんぐん大きくなるのが楽しみです。

「みんなでいろいろスポーツクラブ」の様子です。今回は体育館全面を使ってドッジボールをしました。コートも広いので当てるのも大変!みんな上手に逃げています。汗だくになりながら全力で楽しみました。

「PGSクラブ」の様子です。各自準備したものでピタゴラ装置を作成しました。まだ完成はしていませんが、それぞれ工夫を凝らしながら作っています。