長い2学期が終わりました。2学期は、人権の発表会や150周年記念集会などたくさんの行事がありました。

終業式では、努力したことや頑張ったことを少し振り返りました。その中で、校長先生は、「いたわりの心(相手を思いやる優しい心)」をもって幼稚園児や友達に接していた様子をほめてくださいました。

インフルエンザが増えつつある年の瀬ですが、全員揃って無事に2学期を終えることができてよかったです。みな様、どうぞ良いお年をお迎えください。

長い2学期が終わりました。2学期は、人権の発表会や150周年記念集会などたくさんの行事がありました。

終業式では、努力したことや頑張ったことを少し振り返りました。その中で、校長先生は、「いたわりの心(相手を思いやる優しい心)」をもって幼稚園児や友達に接していた様子をほめてくださいました。

インフルエンザが増えつつある年の瀬ですが、全員揃って無事に2学期を終えることができてよかったです。みな様、どうぞ良いお年をお迎えください。

1週目は、普段は特別教室や階段の清掃は週に1回しかできていないので、今回は班に分かれて3階の特別教室のベランダと東西の階段を徹底的にみんなできれいにしました。

1班は、音楽室からソーイングルーム中央まで。2班は、ソーイングルームの中央から理科室の端まで、ほうきではいて砂埃を集め、ツバメの糞は水をかけてデッキブラシでこすり、窓のサンに落ちた糞はスポンジでこすりながらきれいにしました。

2週目は、階段に貼っていた健康標語のシールをはがし、メラミンのスポンジで床をこすりました。全校生みんなでぴかぴかにしまいた。

あやめ学級とさくら学級の児童のためにサンタクロースがプレゼントを持ってきてくれました。

サンタさんに自己紹介をしました。ちょっと緊張しています。

プレゼントをもらってにっこりです。プレゼントは文房具だったので、「勉強頑張ります。」とサンタさんに誓いました(笑)最後は、サンタさんと一緒に写真も撮りました。

「薬物乱用防止教育」の授業を寺前小の6年生と一緒に受けました。講師は川西市薬剤師会の樋口先生です。

薬物乱用とは、危ない薬に限らず「ルールを守らないで使うこと」を言います。薬は病気を治すために使う物ですが、服用方法を誤ってしまうと脳に悪影響を与えてしまうことを教えていただきました。

また、薬を取り扱う資格がない人から薬を勧められたら、きっぱりと断る勇気を持つことが、自分を大切にすることだとわかりました。

きらきら集会では、「相手のいいところ見つけ」をしています。でも、人権集会では「自分が言われてうれしい一言は?」の紹介でした。

クイズ形式で行いました。モニターに「言われて、うれしい一言」が表示されると、「これは誰だろう?」と考えていました。正解した後は、本人が前に出て、みんなにその一言を言ってもらいました。言ってもらうと、とてもいい表情になっていました。

後半は、2冊の絵本の読み聞かせがありました。周りの虫から「変は名前。変なヤツ。」と言われ、フンコロガシがフンコロガシであることをやめようと試みる話と、自分以外の動物になろうと努力するカメレオンの話でした。どちらも「自分らしさ」について考えさせられる内容でした。

カ-ミン読書の多読賞の表彰に、カーミンと教育長先生が来てくれました。

秋の読書週間中に、合計300分間以上本を読んだ4人が表彰を受けました。また、読書に親しんだ園児たちも全員表彰を受けました。冬休みも本をたくさん読んで、こころの世界を広げましょう。

3年生の音楽単元「リズムにのって演奏しよう」の中に「メロンの気持ち」があります。この曲は、キューバ音楽でサルサのリズムがもとになっています。

始めに、全員でカスタネットでリズムをとりながら歌を歌いました。6年生が、「メロンではなくブドウやみかんで歌ってはどうか」と提案し、メロンの部分をブドウとみかんに変えて歌ってみました。しかしこれでは、しっくりしませんでした。

メロンが言葉遊びのように、うきうきと心が動く感じがこの曲のリズムにはぴったり合うことを実感しました。最後は、ギロとクラベル、ドラムを加えて楽しく演奏しました。

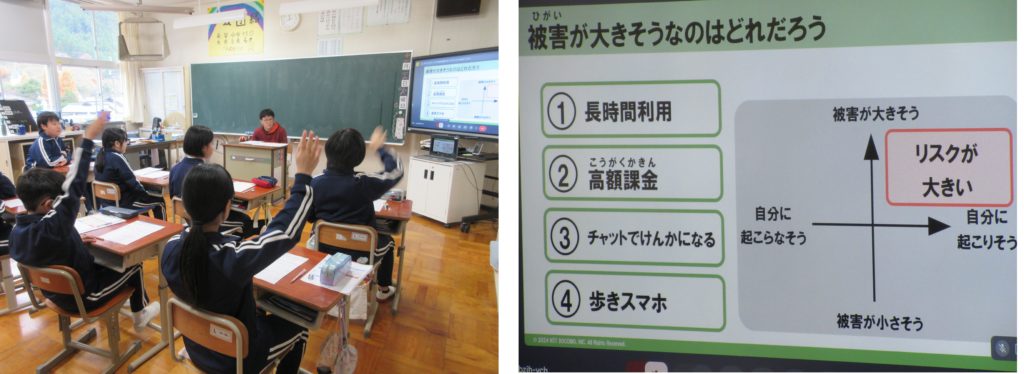

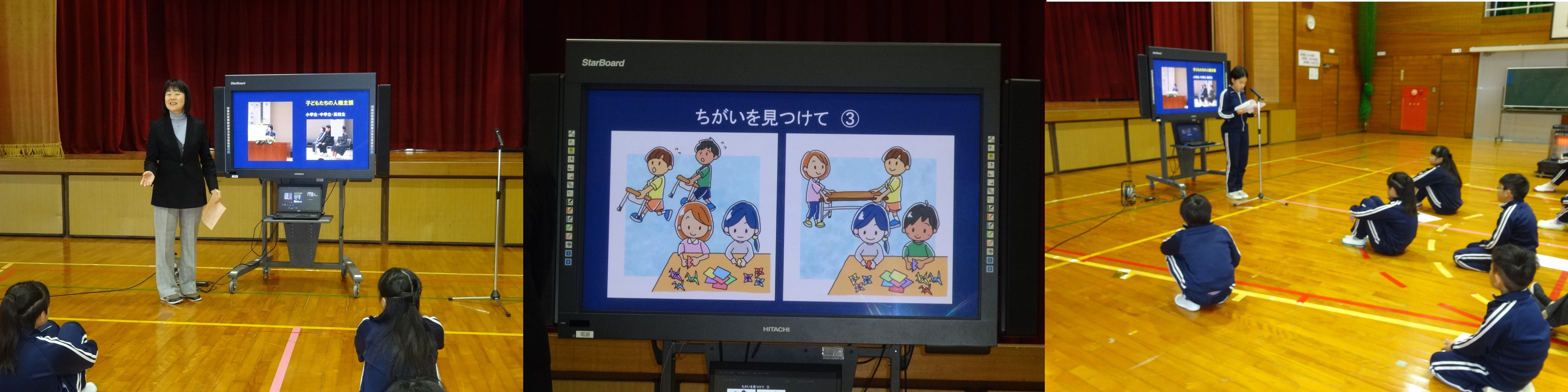

NTTドコモと連携し、スマホ人権教室を開催しました。2・3年生と5・6年生に分かれてワークシートを用いて、各学年に応じた内容を勉強しました。

2・3年生は、スマホを使って自分がやってしまいそうなことについてグループワークを行いました。

5・6年生はスマホのリスクについて考えました。人によって、リスクに違いがあることが分かりました。自分では、リスクが小さいと思っていても、スマホやネット情報が原因で、大きくなる可能性があることについても話を聞きました。

最後に人権擁護委員さんから困った時の相談方法についても話を聞きました。スマホは便利なものですが、使い方によっては大きな事件に巻き込まれるリスクがあることを学びました。

楽護会(らくごかい)の方々に来ていただき、「認知症サポート」について教えていただきました。

はじめに、子ども達に高齢者(お年より)のイメージを聞きました。「杖をついている」「畑仕事をしている」「腰が曲がっている」など様々な意見が出ました。次に、できなくなることが増えることや新しいことを覚えにくい、目が見えにくい、耳が聞こえにくいなど高齢者の特徴について教えていただきました。

また、「認知症」で困っているお年寄りの方に、どのように接したらよいか実演してくださいました。子どもたちは、認知症の方が眼鏡をどこに置いたのかが分からなくなれば一緒に探してあげることや同じことを繰り返し聞かれても、やさしく丁寧に話すことが大切であることに気づきました。

最後に、高齢者の方への接し方を教えていただきました。目を合わせゆっくり話すこととや体に優しく触れるなどのスキンシップをとることです。困っている人を見かけたら、声を掛けて支え合えるような「認知症サポーター」を目指してほしいと思います。

冬の青空の下、マラソン大会がありました。

開会式では、校長先生がオリンピックのメダリストランナーの有森裕子さんの「自分で自分をほめたい」走りについて話されました。そして、6年生の力強い選手宣誓の後、準備体操をし、いよいよスタートです。

スタートの合図と同時に、沿道からの保護者や地域の方々の声援を受けながら、全員が力いっぱい走り出しました。子どもたちは、冬にもかかわらず額に汗をかきながら一生懸命にゴールまで走りきることができました。

試走のタイムに比べると、平均で約2分縮める驚異的な走りでした。みんな頑張ったので、お互いをたたえ合う拍手をしました。応援してくださいました皆様、本当にありがとうございました。