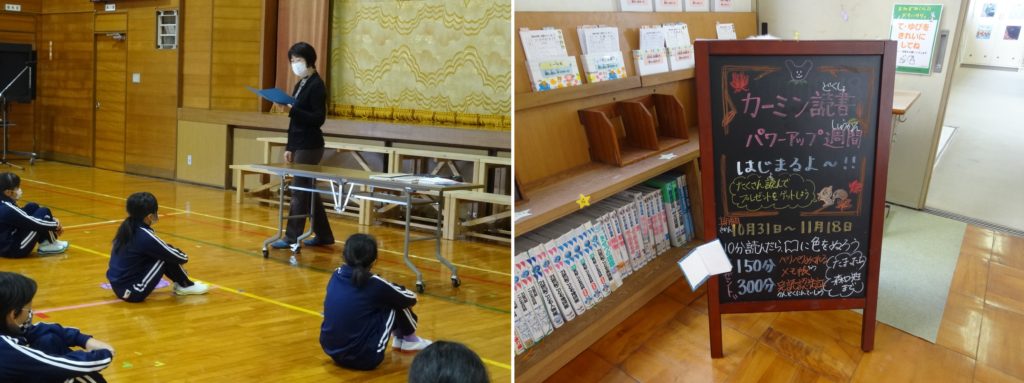

10/31~11/18は「カーミン読書パワーアップ週間」で、子ども達は300分読書を目指して本を読んでいます。

校長先生が読まれた、天気や空、雲について書いてある本や、日本と外国にルーツを持つスポーツ選手の本、1歳から100歳の人の夢が書かれている本などを紹介してくださいました。

最後に、イソップ物語から「ロバ売りの親子」の朗読を聞き、感想を話しました。いろんな本を手に取ってみることで、読書の幅が広がります。

10/31~11/18は「カーミン読書パワーアップ週間」で、子ども達は300分読書を目指して本を読んでいます。

校長先生が読まれた、天気や空、雲について書いてある本や、日本と外国にルーツを持つスポーツ選手の本、1歳から100歳の人の夢が書かれている本などを紹介してくださいました。

最後に、イソップ物語から「ロバ売りの親子」の朗読を聞き、感想を話しました。いろんな本を手に取ってみることで、読書の幅が広がります。

先週末に体育館に雛段を出し、今日は全校児童職員総出で音楽室から楽器を運びました。

「足元に気をつけて。ゆっくりね。」と声を掛け合いながら、大きな楽器は高学年と先生が運び、低学年は比較的軽い譜面台等を運びました。

3階から聞こえていた合奏曲も、場所を変えて体育館から流れてきます。太鼓の音と共に楽しみにしていてください。

先週まで、修学旅行・自然学校に6年生・5年生が出かけていたので、今日は久しぶりに全校児童17名がそろいました。

天気のいい朝の活動の時間に花の苗植えを行いました。緑化事業等で花の苗を頂いたので、プランターにみんなで花の苗を植えました。

土にしっかり穴を掘って、苗を入れ花の根元を押さえます。上手に出来ています。

経験がある高学年は手際よく植えることができました。苗の根元までしっかり土をかぶせ、後は水やりです。きれいに咲いてほしいな。

2日目も朝食をしっかりいただき、元気に出発しました。

最初に清水寺に行きました。清水の舞台から「はい!チ~ズ!」

清水坂のお店で、家族へのお土産物を買いました。自分へのお気に入りも買えたかな?

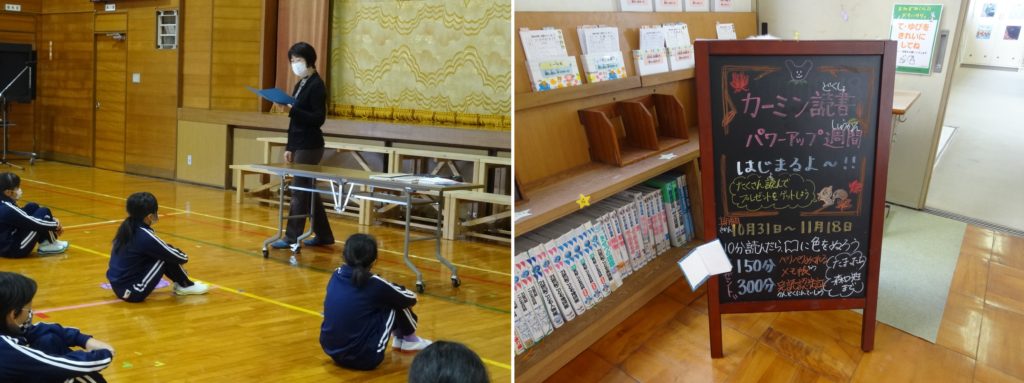

よく手入れされた庭をゆっくりと回り、雅の世界を銀閣寺で堪能しました。

建仁寺では、風神・雷神図の屏風を鑑賞した後、枯山水の庭を眺めて一休み。法堂の天井に描かれた「双龍図」は正に圧巻でした。

金閣寺の姿を見るなり、一言「凄い!。」金色に輝く「舎利殿(金閣寺)」は三層の作りからなり、三層目は床(漆塗り)以外はすべて金箔が貼られていて、お釈迦様の遺骨も葬られているそうです。

2日間で、たくさん本物の世界遺産や国宝に触れ、充実した修学旅行となりました。一生の忘れられない宝物(思い出)を仲間とともに得ました。

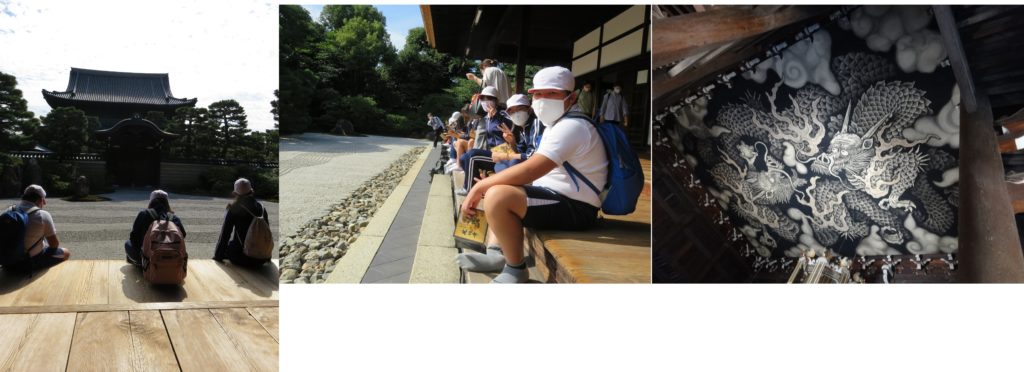

さわやかな秋晴れの日、6年生が修学旅行に行ってきました。2日に分けてお届けします。

早朝よりたくさんの方に見送られ「行ってきま~す」と元気よく出発。約2時間バスに乗り、法隆寺に到着しました。

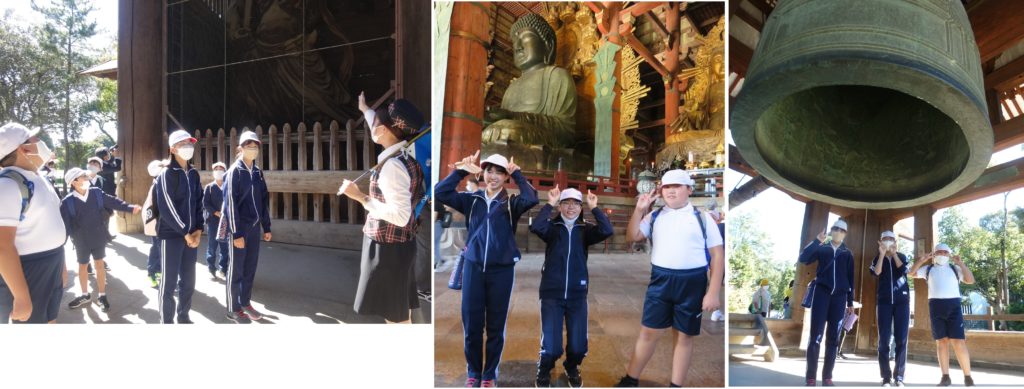

お昼はカレーを食べて、東大寺へ。大仏様の大きさにビックリ!

若草山のふもとで鹿にせんべいをあげました。長谷にも鹿が出ますが、奈良の鹿は神様のおつかいです。

奈良からバスに揺られて、1時間。10円玉でお馴染みの宇治の平等院に着きました。夕日とあまりの美しさに「うわ~」と歓声が上がります。

ホテルでは美味しい食事を食べ、温泉につかって疲れを癒し、寺前小の友達とも交流しました。

学校司書の先生が昼休みにしおり作りを開催してくださいました。カラフルな折り紙や色画用紙を貼り合わせて、オリジナルのしおり作りをしました。たくさんの児童が参加しました。

いろいろな柄や、かわいい飾りがあってどんなふうにしようかと悩んでいます。

カラフルな折り紙の模様を基調にして、自分が好きなデザインを考えて貼り付けています。自分でイラストを描いている児童もいました。

最後にラミネート加工をし、リボンを付けたら完成です!オリジナルのしおりに、みんな満足です☆

気温15.7度 水温18.2度 天気は曇 子どもたちが下校した後、防寒をかねてカッパに長ぐつで犬見川の河川敷に集合しました。「水生生物の捕獲方法と観察の仕方」を学ぶため、高校の生物の先生を講師にお招きしての観察・実験・実技研修です。

2人1組になって、バケツと捕獲用の網、そしてピンセットを持って、川に入りました。「お~冷たい~。」「石ぬるぬる~。」草の生えている近くや、流れのある所、浅い所などそれぞれ分かれて捕りました。

網に石を放りこんで集め、石の表面を丁寧に観察し、小さな小さな水生生物をピンセットでつまみ、バケツに入れます。

捕獲した水生生物の種類の確認と、水生生物から水質を調べる方法を教わりました。

最後はアルコールの入ったビンに入れ、名前、場所、日付を書いた紙を入れて標本の完成です。地元、犬見川の小さな小さな水の中の生き物たちを職員室前に展示しています。子どもたちが観に来る姿が楽しみです。保護者の方、地域の方にも観ていただけたらと思います。

日本一の山「富士山」の高さは3,776mあり、これをmm単位にすると3.776,000mmになります。ここに厚さ1mmの紙があります。この紙を半分に折ります。厚さは2倍の2mmになりました。この作業を続けていくと、何回折れば、富士山の高さを上回ることができるでしょう?

みんな必死で電卓をたたいて、計算しました。「2×2×・・・・」答えは、22回(4,194,304mm)でした。

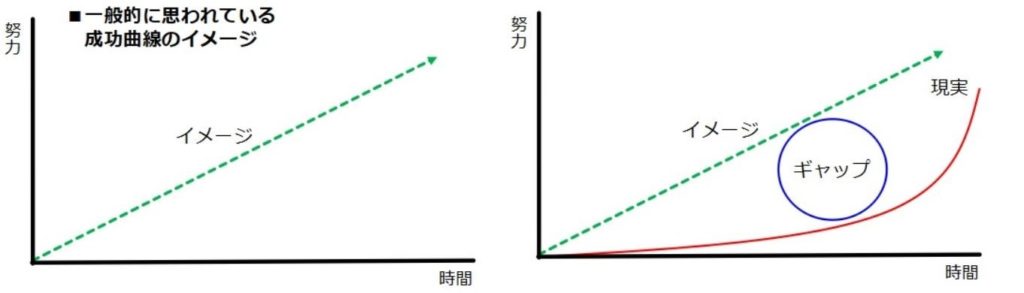

成功曲線とは、あることを始めたときに、ある程度の結果が出るまでの時間と努力(勉強や練習等)を表にしたものです。多くの人は、この表のように努力と時間に比例して結果は表れてくるものと思っています。でも実際はしばらくの間、結果はほとんど出ることなく、ある程度時間がたってから急にのびてくるものなのです。勉強もスポーツも一輪車も同じです。「なかなか結果が出ない」と途中であきらめずに努力し続けられたら、大きな成果に結びつくのです。何でも粘り強く頑張ってみましょう。

来週の自然学校に向けて、5年生が火起こし体験をしました。寺前小学校でも自然学校から講師さんが来られて1度体験をしていますが、再度チャレンジです。

はじめは、上手に回せなかったけど、少しずつ上手に回せるようになっていました。ペアで声を掛け合いながら挑戦していました。6年生にもコツを教えてもらいながら何度もチャレンジしていました。

自然学校はもう来週に迫っています。火起こしだけでなく、いろいろな体験をしてきてくださいね。

今回の合同体育は雨のため体育館で行いました。タグラグビーを少し応用したボール取りをしました。2チーム(攻めチーム・守りチーム)分かれて、攻める側はタグを取られることなく相手コートにあるボールを自分の陣地に持って帰ってくると1点獲得になります。4~5人対戦で1分30秒で交代します。

まず各チーム作戦会議です。攻める側も守る側も対策を練っています。

全員で一気にボールを狙いに行ったり、マンツーマンで守ったり、いろいろ作戦を練って行いました。応援する側も力が入っていました。