あやめとさくら学級が植えたミニトマトが少しずつ赤くなってきたので、収穫しました。

美味しそうな赤いものを採りましょう~。(左)フェンス側にも取り残しがないか探しています。(右)

他にもロマネスコも植えているので虫が入っていないか確認です。(左)まだ小さいですが、メロンも育ってきました。

運動場の片隅に大きなひまわりが咲いています。昨年度の種が落ちていたようで、今はフェンスよりも高く成長しています。

あやめとさくら学級が植えたミニトマトが少しずつ赤くなってきたので、収穫しました。

美味しそうな赤いものを採りましょう~。(左)フェンス側にも取り残しがないか探しています。(右)

他にもロマネスコも植えているので虫が入っていないか確認です。(左)まだ小さいですが、メロンも育ってきました。

運動場の片隅に大きなひまわりが咲いています。昨年度の種が落ちていたようで、今はフェンスよりも高く成長しています。

☆3年生の書写の授業の様子です。「下」という字を書きました。

前回は「一」の字を書いたので、1画以上の字を書くのは初めてです。筆の力の入れ方に注意をしながら書きました。一筆一筆慎重に書いています。

先生からのアドバイスを聞き、再度チャレンジして書いています。(右・中央)お手本を見ながら集中しています。(左)数枚描いた後、一番上手に書けた文字を選び、次回名前を書きます。

☆4年生の授業の様子です。「左右」の文字を書きました。

前回までは一文字の字を練習していたので、二文字になり字のバランスを考えないといけません。始筆、送筆、終筆を意識しながら書いていました。

”はらい”や線の長さを意識するだけで、だいぶ文字のバランスも良くなってきています。

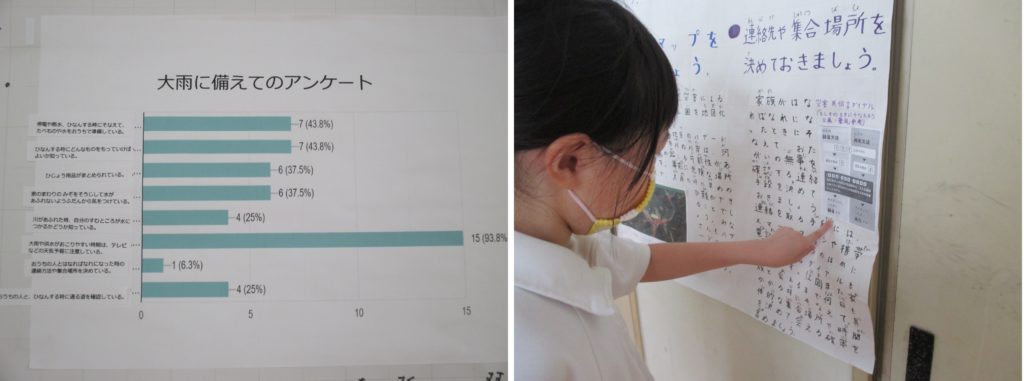

6年生の国語の授業で「防災ポスターを作ろう」の単元があります。大雨・台風のシーズンの前にまとめてくれました。

政府が出している「災害アンケート」を参考に、事前に文章をわかりやすくした内容でみんなにとりました。その結果に注目して注意を呼びかけました。

天気予報を意識して生活している人は多いのにハザードマップの確認や、もしも家族とはぐれた時どうするか決めている人は少なく、まだ十分でないことがわかりました。

長谷地区は、小鳥のさえずりが聞こえるみどりの深い山々や、ホタルや鮎の住む川の流れる美しい自然に恵まれた環境ですが、同時に「洪水」や「土砂崩れ」などの危険も隣り合わせであることを忘れてはいけません。

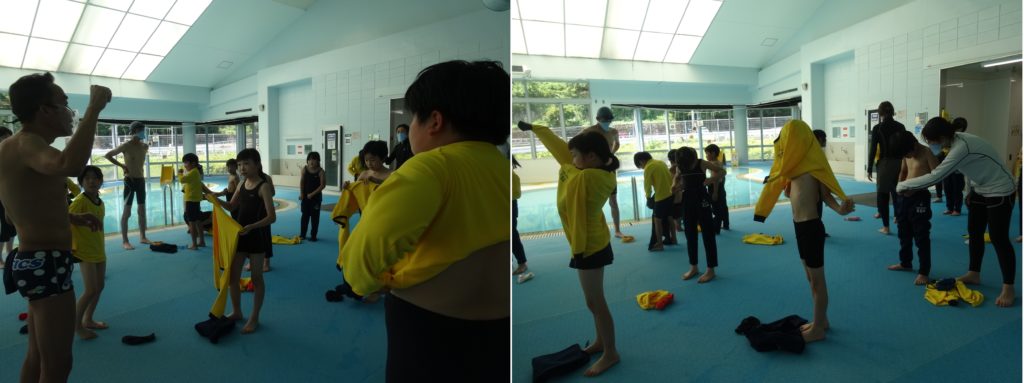

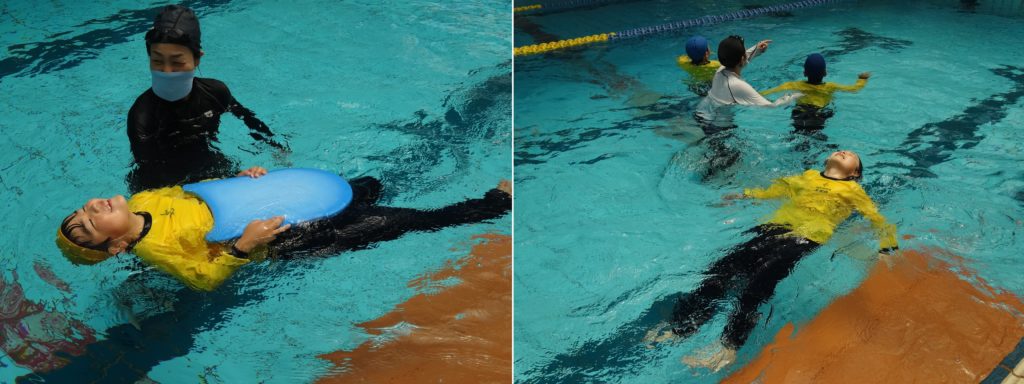

今年もグリーンオアシスの竹内先生にお世話になり、着衣水泳をおこないました。

体操をすませた後、上着とズボンを水着の上から着て水の中に入りました。

服を着たまま、川や池に落ちたらすぐ、引き返す(流されてしまう前に素早く上がる)ことが大事です。

もし友達がおぼれているのを見つけたら、自分は水に入らずに助けを呼び、できるだけ低い姿勢で近くにある物を使って助ける

力をぬいて、お腹を上に向けてプカプカ浮きます。上をむくことで、呼吸ができるし声も出せます。

入水前の全員の服の重さは7.5kg。着衣水泳後の服の重量は20.5kg。約3倍の重さです。

川遊びが大好きで、川の近くで生活する長谷の子どもたちにとって必要不可欠な授業です。

6/16~始まった水泳の授業ですが、今年の頑張りを確認しました。

中学年は、大きなプールでバタ足しっかりできました。

高学年は、25mを目標に泳ぎました。6年生は、ターンして50mに挑戦している人もいました。

普段は1人で泳いでいる1年生。ビート板につかまって、「蹴伸び」バッチリです。最後は、中学年のメンバーが小プールに入ってグルグル回って「洗濯機」をして盛り上がりました。自分の記録に満足した人もいましたが、来年はもっと頑張ろうという声もあがりました。

5年生と6年生が調理実習をしました。5年生は初めての調理実習です。6年生は昨年度も調理実習の経験はありますが、5年生と一緒に実施するのは初めてです。

ジャガイモ担当①です。くしでジャガイモの硬さの確認です。「いい具合?そろそろ火を止めよう。」

ジャガイモ担当②です。ジャガイモの根を取っています。包丁を使っているので慎重に。ホカホカのジャガイモは食べやすいように少し皮を広げています。

ゆでたまご班です。茹で時間によって黄身の硬さを比べる学習もしているので、茹で時間が異なるようにしないといけないので大変でした。ドキドキしながら玉子スライサーで切りました。

野菜担当です。小松菜とシーチキン和えを作ります。6年生が最初に見本で切り、5年生に小松菜の切り方を教えています。「これくらいの幅で・・・」。ミニトマトも食べやすいようにカットしました。

お皿に盛りつけました。彩りあざやかです。給食の時に一緒に食べました。「お腹いっぱい!!」

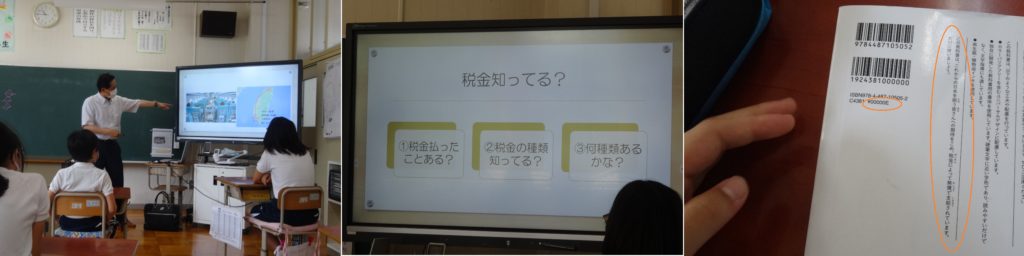

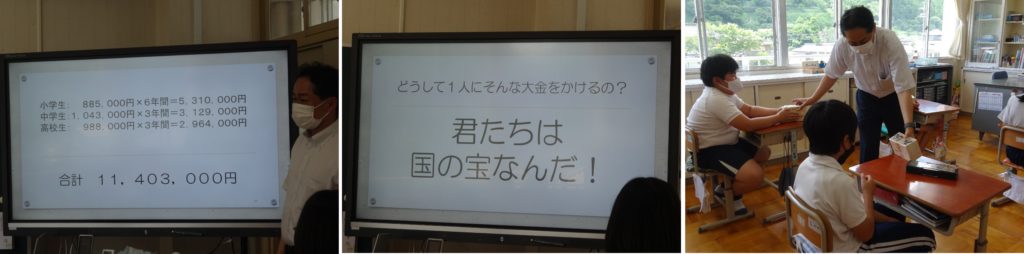

税金について、姫路から講師の平位先生に来ていただきました。「みなさんは、税金を払ったことがありますか」「お菓子を買った時に払ったような・・・・」税金は50種類以上あります。みなさんの身近な生活では、学校の設備は町の税金で教科書は国の税金でつくられています。

高校卒業までの教科書を含む教育費は、なんと子ども一人当たり約1100万円!「子どもは国の宝=自分を大切にし勉強、運動、友達つき合いをしっかり学んで大人になってほしい日本中の納税者の願い」なのです。では、1000万円(1万円札 高さ10cm 重さ1kg)を手にしてみましょう。

ケガや病気の時に、無料で救急車が搬送してくれたり、火事の時に1億6000万円のはしご車が出動して消火してくれるのも「税金」で成り立っています。子ども10人分の教育費アタッシュケースの1億円(1万円札10Kg)を抱えてみました。

税金は日本の人々のお金を集めて生活をよくするための「会費」です。将来自分が納めた税金が、どのように使われて誰の役に立っているのか考えられるような大人になってくださいね。

オープンスクールを兼ねて、授業参観と教育講演会がありました。

1年生は郵便局の職員の方にはがきの書き方を教えていただきました。3年生は社会「わたしたちの市でつくられているもの」の単元を学習しました。

4年生は算数「垂直・平行と四角形」、5年生は算数「合同な図形」について学習しました。

あやめ学級は国語で文の組み立てをとらえる学習をしました。6年生は理科「生物どうしのつながり」の単元を学習しました。

授業参観に引き続き、教育講演会を行いました。講師に兵庫県警サイバー犯罪対策課 本田先生をお招きし、児童、保護者、職員が昨今のネット犯罪や児童たちが気をつけることなどをお話していただきました。

運動場の草が目立ってきたので、朝の活動の時間を使って、全校で運動場の草引きをしました。熱中症対策のためマスクを外し距離をとって、短時間ですが一生懸命草を引いてくれました。

暑い中、みなさんお疲れさまでした。たくさん引いてくれてありがとう。

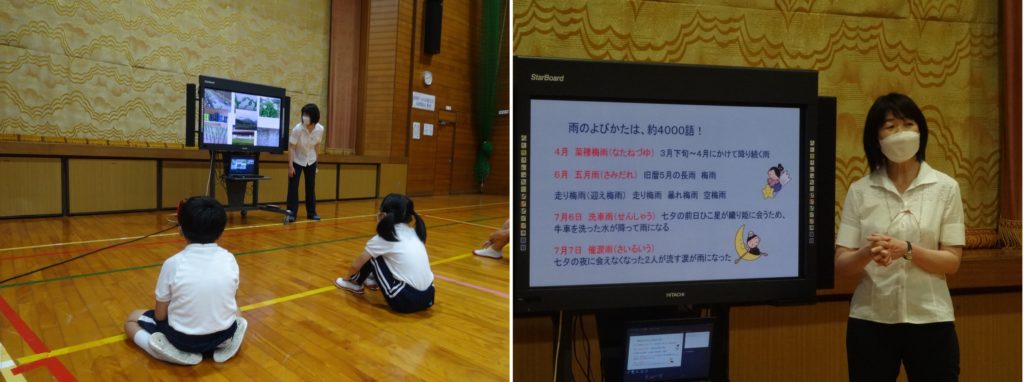

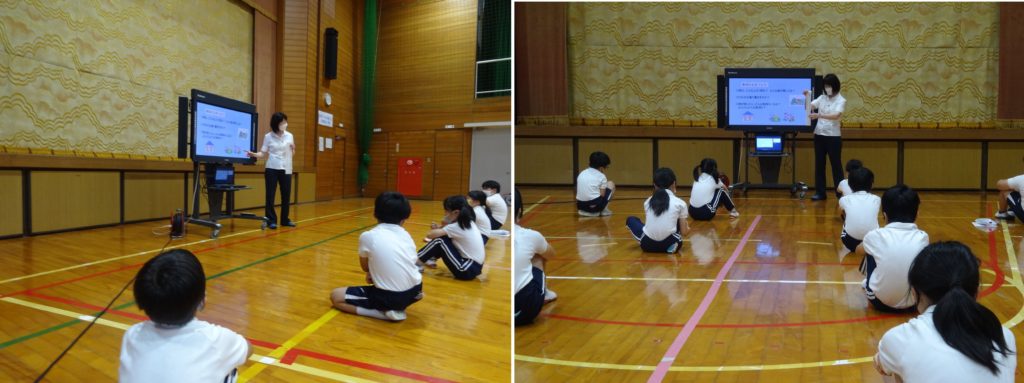

紫陽花のきれいな季節になりました。日本語には、「雨」の呼び方が約4000語あるそうです。