生野銀山を後にし、銀の馬車道跡を歩いてみました。

町の教育委員会の方が3名来られていて、銀の馬車道について詳しく歴史を紐解きながら教えてくださいました。

現存する銀の馬車道は石で組まれた三層構造の道で、わずか数メートルでした。馬車のモニュメントに乗って「この道を馬が鉱石を積んで走っていたいたんだね。」としみじみ話していました。

生野銀山を後にし、銀の馬車道跡を歩いてみました。

町の教育委員会の方が3名来られていて、銀の馬車道について詳しく歴史を紐解きながら教えてくださいました。

現存する銀の馬車道は石で組まれた三層構造の道で、わずか数メートルでした。馬車のモニュメントに乗って「この道を馬が鉱石を積んで走っていたいたんだね。」としみじみ話していました。

神河町ふるさと学習の一環で、銀の馬車道関連の施設めぐりをしました。生野銀山では、現地ガイドさんに約1時間かけて、わかりやすく、ていねいに教えていただきました。入口を入ってすぐ、天然記念物の「ヒカゲツツジ」の群生が出迎えてくれました。

生野銀山は1200年前に発見され、日本史の名だたる武将たちの時代を経て、江戸、明治、大正、そして昭和48年に閉山するまでの様子をここで見学しました。

江戸時代では1日にわずか10cmを手で掘り進んで行ったそうです。サザエの貝殻に菜種油を入れて、狭い洞穴のような穴(狸掘)がいくつもありました。

時代が進み明治以降になると、フランスの鉱山技師の指導の下、火薬を使って岩をくずしたり、運び出すための機械も導入されました。

生野銀山の中は、一年中一定の温度と湿度に保たれているので、カボチャやサツマイモ、日本酒やワイン等を追熟させるために保管されていました。びっくりです。

暖かい休憩所をお借りして、お弁当を食べました。ローダーのトロッコに乗ったり、「明延の1円電車」に乗ってみました。

ここから銀の馬車道のスタートです。

12月のマラソン大会にむけて、朝のかけ足が始まりました。今朝の長谷の気温は3度。放射冷却現象で、冷え込みもひときわでした。

子どもたちは半袖、半ズボンになって「寒い~!」とぶるぶる震えながら運動場に集まってきました。朝8:05頃では、まだ太陽が東の山にかくれているので一層寒さを感じます。

5分間走って体が温もり、整理体操する頃にようやく日が照り始めました。長谷小学校の1日の始まりです。

今朝は、この秋一番の冷え込みでしたが、子どもたちは少しの緊張と、精一杯楽しむわくわくした気持ちで登校してきたようです。たくさんの観客の方々に日ごろの学習の成果を観ていただきました。

1,2,4年生は、神戸新聞に連載中の「デブ猫ちゃん マル」のお話。毎週の連載を担任の先生に読んでもらうのを楽しみにしてきました。いつの間にかマルを自分たちの仲間のように感じ、マルを応援してきました。1,2年生はマルのお話に「長谷のすてき」を合わせて伝えます。

マルの赤と青の「勇気の出るストール」をなびかせながら、演じました。

5,6年生は

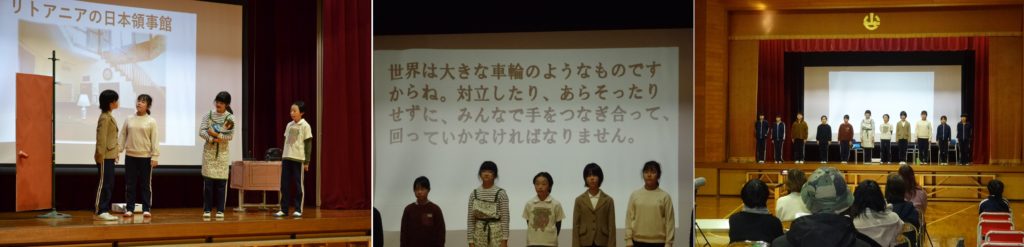

総合的な学習で「平和学習」について取り組んできました。第二次世界大戦において、ユダヤ人に「命のビザ」を発行した「杉原千畝さん」について劇をしました。

平和について、命について考え、観ている方みんなが引き込まれました。

「ジャマイカ・ルンバ」を子どもたちが演奏しました。その後、観客のみなさんにも楽器を手にして参加していただき、もう1回演奏しました。会場が楽しくあたたかい空気に包まれました。ご参加いただきありがとうございました。

週末に学習発表会を控え、予行演習をしました。

毎日練習してきましたが、他の学年に観てもらうのは初めてだったので、少し緊張していました。自分の言葉と身体で、力いっぱい表現します。

長いセリフもしっかり覚えて、更によくなるよう頑張り、仕上げていきます。

10月から取り組んできた全校体育で、マット運動の創作発表会をしました。

それぞれ班ごとに、学年に応じた技を組み合わせ考えました。前転、後転、側転、開脚前転などの個人技がつぎつぎに披露されます。

ブリッジや塔など静止して演技がそろうように声掛けや「1,2,3,4・・・」とカウントしながら集中してやっていました。どの子も最後はポーズを決め、拍手を受け、満足そうな笑顔で終えていました。

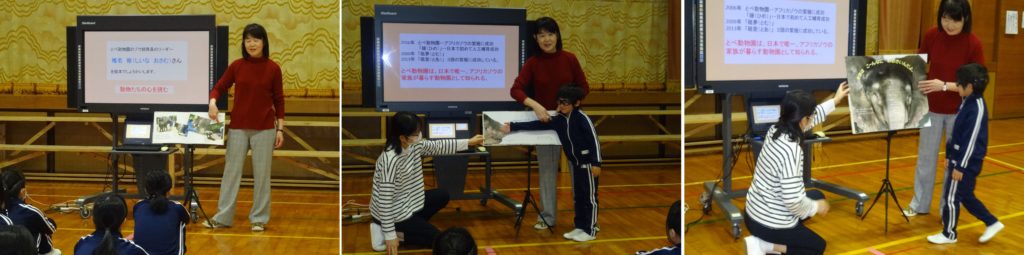

あざやかな色彩と迫力のある筆遣いの若手動物画家として知られる、石村嘉成さんが描いた「アフリカゾウの親子」の絵があります。校長先生は、作者とこの作品にとても心魅かれたそうです。

ある時、購読雑誌の1ページから愛媛県立とべ動物園の副園長をされた椎名修さんの記事を見つけられました。椎名さんは、ゾウ飼育の第一人者で、アフリカゾウの繁殖に成功し、とべ動物園を日本で唯一「アフリカゾウの家族を飼育する動物園」として力を注がれたそうです。

そして、ものを言わない動物たちのこころを読み取り、動物たちが何を考えどうしてほしいのか代弁師となられて行動されてきました。自己防衛意識が強く人に慣れにくいとされる賢いゾウが、飼育員に心を許し、動物本来の姿を見せるまでの関係を作ってこられたのです。校長先生を魅了した若手作家が描いたゾウは、そのとべ動物園にいます。

味はどこで感じますか?「舌、鼻、目?耳?」他にはないかな?

実は、器の飲み口の厚さで味の感じ方が違うという研究があって、これはどうやら「唇」で感じているのではないかという結果です。長谷小学校の先生方にも同じような実験に参加してもらいました。その結果、飲み口の薄いコップと厚いコップでは同じ飲み物でも感じ方が違うという結果が出ました。子どもたちは興味深々でした。

他にも器の色によって味覚が違うということもわかっています。味を感じる力はすごいですね。

外国語の授業では、数字や曜日のフラッシュカードを使って勉強をします。また、ゲーム形式を取り入れて楽しく学んでいます。

理科の授業では空気と水の勉強で、空気鉄砲を体育館で行いました。

児童集会で「4コートアメリカン(アメリカンドッチボール)」を初めてしました。

4コートアメリカンというのは、4つのコートにメンバーが分かれてボールを数個(実際は3個)使って、4隅から敵陣にボールを投げ込みボールが当たれば、当てられた人が当てたチームに入って新しい仲間になるというゲームです。

先生4人も加わって、あちこちから飛んでくるボールにサバイバル感覚でハラハラしながら盛り上がってゲームをしました。「あ~ドキドキした。」