新年度が始まり2週間ほどが経ちました。子どもたちはそれぞれ新しい担任と関係ができてきた頃でしょうか。18日金曜日の5校時に参観日がありました。多くの保護者の方々にご来校いただき、子どもたちもやる気いっぱいでした。ご参観ありがとうございました。

新年度が始まり2週間ほどが経ちました。子どもたちはそれぞれ新しい担任と関係ができてきた頃でしょうか。18日金曜日の5校時に参観日がありました。多くの保護者の方々にご来校いただき、子どもたちもやる気いっぱいでした。ご参観ありがとうございました。

4月8日、入学式を実施しました。本年度は43名の新入生を迎えて全校児童258名となりました。43名の児童は、しっかりとした表情で入学式に臨み、担任から名前を呼ばれると、元気いっぱいの返事をしていました。神崎小学校の周りの桜が満開で新1年生の入学を祝福してくれているようでした。

本日、令和7年度始業式と離任式、着任式が行われました。

離任式では、昨年までお世話になった先生方からお話を聞き、お別れをしました。続く着任式では、子どもたちはわくわくどきどきしながら新しくお世話になる先生方と対面しました。

始業式の後は、新しい担任の先生たちと新しい教室でお話をしました。

小学生のみなさん、今年度も勉強に運動にがんばっていきましょう。保護者の皆様、今年度もよろしくお願いいたします。

明日は入学式です。新入生のみなさん、神崎小学校のみんなは、新入生のみなさんが来るのを楽しみに待っています。元気に来てくださいね。

令和6年度の最後の日に、修了式が行われました。校長先生から、学年の代表者に修了証が手渡されました。その後、校長先生からは、これまでの学びが本物かどうかを春休みに確かめるように、また生徒指導担当者からは、楽しい春休みを送るために心にブレーキをかけるようにするお話があり、子ども達は、それぞれ頷きながら話を真剣に聞いていました。各教室では、担任の先生から通知表を受け取ったり、1年を振り返ってのお話を聞いたりしていました。先日、神崎小学校を巣立っていった卒業生からバトンを受け取り、学年が上がる自覚が、少しずつ芽生えてきています。春休み期間中、事故等がなく安全に過ごせるよう、ご家庭での見守りをよろしくお願いします。

桜のつぼみが膨らみ始めた今日の良き日、教育長をはじめ多くのご来賓、保護者の皆様のご臨席のもと、令和6年度神河町立神崎小学校卒業証書授与式が執り行われました。卒業生39名、一人一人に対して校長先生から小学校の全過程を修了したことを証明する卒業証書が手渡され、胸をはって受け取りました。校長先生からは、いつも話しかけられている「ありありなんや」の意味を再確認してのお祝いの式辞がありました。来賓からは、卒業生にお祝いの言葉とこれからの人生に対するメッセージがありました。卒業生、在校生とも、毅然とした態度で式に臨み、厳粛のもと無事、終えることが出来ました。卒業生は、笑顔で神崎小学校を巣立っていきました。卒業、おめでとうございました。中学校での益々のご活躍を期待しています。

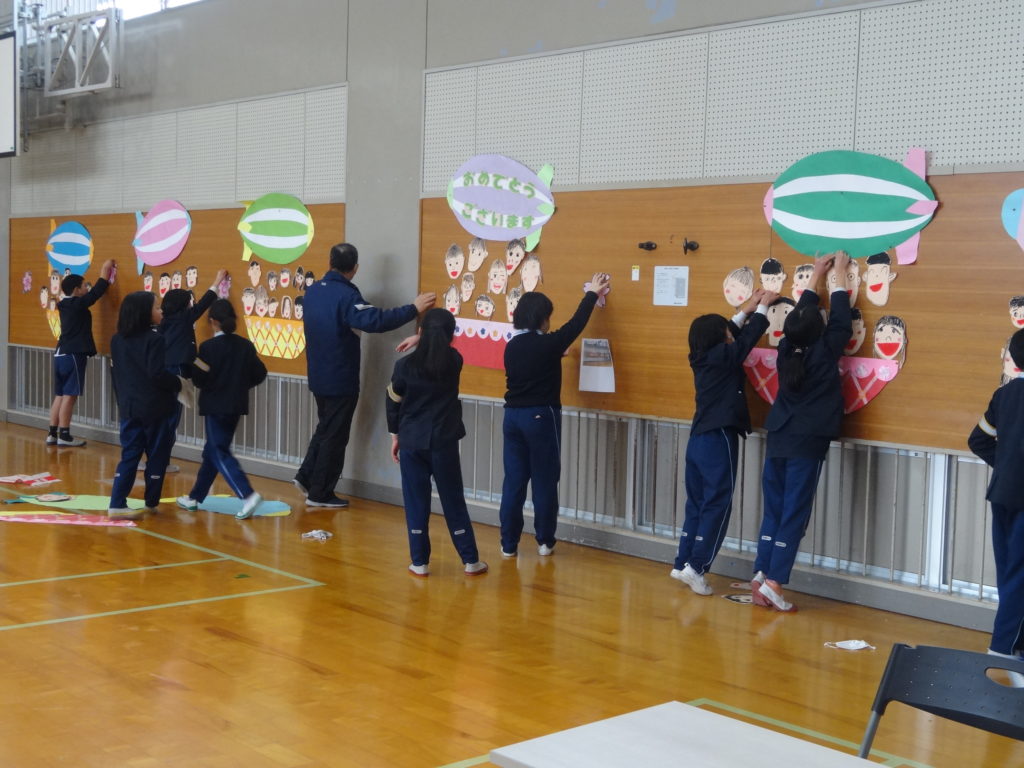

いよいよ、明後日が卒業式となりました。明日が祝日のため、5,6時間目に相当する時間を使って、4,5年生の子ども達と職員で卒業式前日準備を行いました。最初、先生の指示に従って、6年生が気持ちよく卒業できるようにと心を込めて、体育館、6年生教室、児童玄関、体育館周辺等の掃除に取り組みました。その後、子ども達は、体育館の椅子並べや飾り付け、6年生教室の飾り付け等の準備をてきぱきと進め、意欲的に取り組んだので、予定よりも早く終えることが出来ました。6年生の子ども達は、きっと喜んでくれることでしょう。無事、卒業式が終えられることを願うばかりです。

今日は卒業式前日準備等があるため、3時間授業となっています。各学級では、この1年を振り返ってのお楽しみ会的な活動をしていました。1年生は、お店屋さんごっこをしていました。それぞれのお店でのゲームの景品まで準備するほどの力の入れようです。3年生は、トーナメント形式による五色百人一首大会で、ものすごく盛り上がっていました。ずっと続けていたようで、札を取るスピード感は迫力満点です。前日から黒板の飾りを準備していたクラスもありました。子ども達の自主的な活動は、素晴らしいです。そんな中、最後の最後まで教科の勉強を頑張っているクラスもありました。

3月18日(火)の給食は、6年1組の子ども達が、2学期の家庭科「バランスのよい献立を考えよう」の授業で考えたものです。班ごとに、旬の食材、栄養のバランス、主食・主菜・副菜・しる物・もう一品などの献立のポイントに沿って献立を考えました。6年1組の子ども達は、自分達が考えたメニューが実現され、卒業するまでに食べることが出来たことに対して、満面の笑みを浮かべて美味しそうに食べていました。

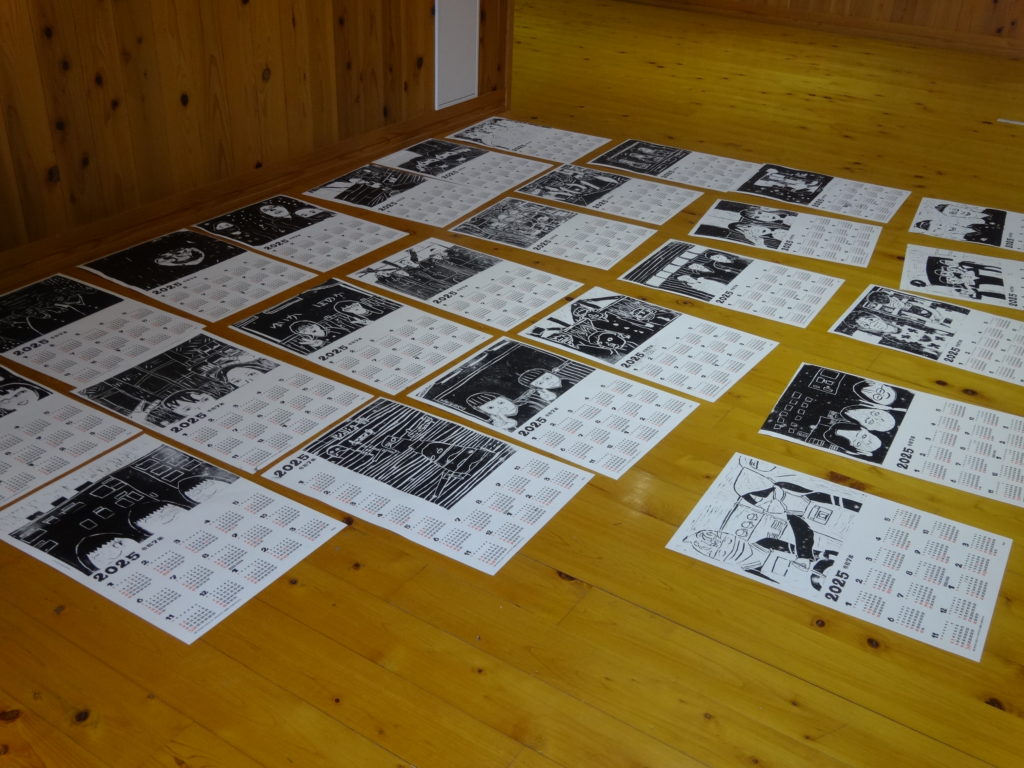

3年生の子ども達は、多色刷り版画に挑戦。黒色一色に比べて、たくさんの色を使うので作品がきれいに仕上がります。一方、4年生の子ども達は、多色刷りの後、黒一色の木版画に取り組みました。黒一色で図柄を表現するのは、難しそうでしたが、バレンで上手にインクを伸ばしていました。5年生の子ども達の作品は、木版画でのカレンダーです。やはり、学年が上がるに連れて、子ども達の作品の技量は高まっていますね。力作ぞろいです。

3月4日から、新登校班での登校が始まっています。約3週間で、新班長・副班長も仕事に少し慣れてきました。6年生の子ども達も、登校班の後ろから下級生を見守ってくれています。道を横断するときに、左右を確認して、停車して待ってくれている車の運転手さんに軽く会釈することも出来ていました。いつも子ども達の安全を見守ってくださっている地域の方々、本当にありがとうございます。